Dieser Blogbeitrag ist im Rahmen eines Projektes des Zentrum für Rechtsextremismus-forschung, Demokratiebildung und gesellschaftliche Integration (KomRex) der Friedrich-Schiller-Universität Jena entstanden und wurde gefördert durch das Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit "Denk Bunt" des Thüringer Ministerium für Soziales, Gesundheit, Arbeit und Familie (TMSGAF). Die Verantwortung für den Inhalt liegt ausschließlich bei den Autor:innen. Die hier publizierten Inhalte stellen keine Meinungsäußerung des KomRex oder des TMSGAF dar.

In der kleinen Sackgasse in Bujumbura wächst Gabriel auf – ein Junge, dessen Kindheit in Gaël Fayes Roman Kleines Land zwischen Unbeschwertheit und Gewalt verläuft. Was als literarische Erzählung beginnt, öffnet zugleich Räume für Fragen nach Identität, Erinnerung und Heilung. Der folgende Text verbindet literarische Analyse mit theoretischen Perspektiven der Postkolonialen Theorie und zeigt, wie Schreiben – in Form von Poetry Therapy und kreativen Schreibimpulsen – zu einem Ort der Selbstreflexion und Transformation werden kann.

Gabriel erlebt mit seinen fünf Freunden zu Beginn der Geschichte die Freuden und Abenteuer der Kindheit: Sie bauen Boote aus Bananenstauden, stehlen Mangos aus Nachbars Gärten und lachen, als gäbe es kein Morgen. Doch diese Unbeschwertheit ist brüchig. Mit der Eskalation der politischen Spannungen in Burundi dringen Gewalt und Angst in den Mikrokosmos der Sackgasse ein. Die Kindheit, die so sorglos begann, endet früh. Gespräche drehen sich nicht mehr nur um Spiele und Streiche, sondern um Granaten, Radioaufrufe und drohende Bedrohung – ein Übergang vom Schutzraum in die Realität eines zerrissenen Landes.

Gabriel findet Halt in den Büchern, die ihm seine liebe Nachbarin ausleiht. In diesen Seiten taucht er ein in andere Welten, erfährt, dass Geschichten mehr sind als Unterhaltung: Sie spiegeln unsere Erinnerungen, Fragen und Gefühle, eröffnen Räume, in denen wir uns selbst begegnen und unsere Identität ausloten können.

Gaël Fayes Roman Kleines Land erzählt diese Geschichte. Faye selbst, ein französisch-ruandischer Schriftsteller, Musiker und Rapper, wurde in Burundi geboren und wuchs dort auf, bis ihn der Bürgerkrieg 1993 nach Frankreich zwang. Wie sein Protagonist bewegt er sich zwischen Kulturen, Sprachen und Erinnerungen – doch Kleines Land ist keine Autobiografie. Es ist eine poetische Verdichtung: Kindheit, Gewalt, Verlust und die Suche nach Zugehörigkeit verschmelzen zu einem universellen Text, der zeigt, wie eng persönliche und kulturelle Identität miteinander verflochten sind.

Eines Tages fragt Gabriel seine Nachbarin: »Ein Buch kann einen verändern?« […] »Natürlich kann ein Buch dich verändern, es kann sogar dein Leben auf den Kopf stellen. Mit Büchern muss man vorsichtig sein, es sind schlafende Geister.«

Für Gabriel werden diese Worte mehr als nur ein Gedanke. Als die Gewalt in seiner Heimat zunimmt, als Unruhe und Angst die Unbeschwertheit seiner Kindheit zerstören, zieht er sich in die Welt der Bücher zurück. Sie werden zu stillen Begleitern in einem Umfeld, das zunehmend unberechenbar und feindlich ist. Zwanzig Jahre später, nach seiner Rückkehr nach Burundi, greift Gabriel selbst zum Stift, um das, was er erlebt hat, zu erzählen.

Homi K. Bhaba

Foto: Beke BaguscheKultur, Identität und Literatur

Wenn wir Gaël Fayes Kleines Land lesen, wird schnell deutlich, dass Kultur und Identität keine festen Größen sind. Kultur ist historisch gewachsen, formt Menschen, kann aber zugleich durch ihr Handeln verändert werden. Sie ist fließend, wandelbar und niemals auf einen Ort oder eine Gruppe festgelegt. Gerade in einer globalisierten Welt entstehen kulturelle Identitäten in einem ständigen Prozess der Begegnung, Überschneidung und Aushandlung.

Der Kulturtheoretiker Homi K. Bhabha beschreibt diesen Prozess als „dritten Raum“ (Third Space): einen Bereich, in dem binäre Kategorien wie Oben/Unten, Schwarz/Weiß oder Kolonisator/Kolonialisierter aufgelöst werden. In diesem Zwischenraum können kulturelle Differenzen, Machtverhältnisse und Identitäten neu verhandelt werden. Hybridität – das Durchmischen und Überlappen kultureller Elemente – ist dabei nicht einfach ein Nebeneffekt, sondern ein kreativer Prozess, der es Individuen erlaubt, Ambivalenzen auszuhalten und eigene Positionen zu entwickeln. Für Menschen wie Gabriel, der zwischen verschiedenen kulturellen Welten navigiert, entsteht so ein permanenter Aushandlungsprozess der Identität.

Maurice Halbwachs

Foto: Beke BaguscheIdentität wird dabei relational gedacht: Wir sind selten nur Teil eines einzigen Kollektivs, sondern bewegen uns zwischen mehreren Zugehörigkeiten, die uns zugleich prägen und herausfordern. Sie ist weniger ein „Sein“ als ein „Werden“, ein dynamischer Prozess, der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander verbindet.Literatur spielt in diesem Prozess eine zentrale Rolle. Sie schafft Erinnerungsräume, in denen individuelle Erfahrungen, Traumata und kollektive Geschichte verknüpft werden. Maurice Halbwachs’ Konzept des kollektiven

Gedächtnisses zeigt: Erinnerungen entstehen nie isoliert, sondern in sozialen Kontexten. Aleida und Jan Assmann erweitern diesen Gedanken und unterscheiden zwischen kommunikativem Gedächtnis – der lebendigen Weitergabe innerhalb weniger Generationen – und kulturellem Gedächtnis, das in Texten, Ritualen und Symbolen über Jahrhunderte hinweg bewahrt wird. Literatur wird so zum Medium, das persönliche und kollektive Erinnerungen speichert, transformiert und zugänglich macht.

Aleida und Jan Assmann

Foto: Beke BaguscheFür Gabriel bedeutet das: Bücher werden zu sicheren Räumen, in denen er die brüchige Welt um sich herum ordnen, reflektieren und ein Stück seiner Identität bewahren kann. Sie ermöglichen eine Form der Auseinandersetzung mit dem, was er erlebt, und eröffnen Perspektiven, die über die unmittelbare Realität hinausreichen.

Und tatsächlich nimmt diese Auseinandersetzung am Ende eine neue Form an: Nach seiner Rückkehr nach Burundi spürt Gabriel das Bedürfnis, die eigenen Erlebnisse festzuhalten.

„Ich weiß noch nicht, was ich aus meinem Leben machen will. Erst einmal habe ich vor, hierzubleiben und mich um Mama zu kümmern, bis es ihr besser geht. Es wird Tag, und ich habe Lust, die Geschichte aufzuschreiben. Ich weiß nicht, wie sie enden wird. Aber ich erinnere mich jetzt, wie alles anfing.“

Die Bücher, die ihm Trost und Orientierung gegeben haben, haben so einen Kreislauf eröffnet: Aus dem passiven Eintauchen in fremde Welten wird die aktive Gestaltung des eigenen Narrativs. Schreiben wird hier zum Werkzeug, Erinnerungen zu ordnen, eigene Perspektiven zu entwickeln und Identität zu verhandeln – ein selbst geschaffener „Erinnerungsraum“, der das persönliche Erleben mit der Geschichte seines Landes verbindet.

Genau hier knüpfen Praktiken wie Poetry Therapy oder Expressive Writing an. Sie nutzen Schreiben oder literarische Ausdrucksformen bewusst, um Erinnerungen zu ordnen, Emotionen zu verarbeiten und Identität aktiv zu gestalten.

Vom literarischen Raum zur Praxis: Poetry Therapy und Expressive Writing

Wenn Schreiben Räume eröffnet, in denen wir Erinnerungen ordnen, Gefühle reflektieren und Identität formen können, liegt es nahe, diese Kraft gezielt zu nutzen – zum Beispiel durch Poetry Therapy oder Expressive Writing. Diese Methoden sind mehr als bloßes Tagebuchschreiben: Sie bieten einen strukturierten, kreativen Rahmen, in dem wir Erlebtes ausdrücken, neue Perspektiven entwickeln und unsere innere Ordnung wiederfinden können.

Poetry Therapy – in den USA und Kanada weit verbreitet – verbindet drei zentrale Elemente:

- Rezeption: Gedichte oder literarische Texte werden gelesen, nachgespürt und reflektiert.

- Expression: Die Teilnehmenden schreiben eigene Texte als Antwort auf Impulse oder Fragen.

- Symbolik: Metaphern, Bilder und sprachliche Strukturen werden in Bezug auf das eigene Leben betrachtet.

Auch in Deutschland hat sich diese Praxis bewährt. Seit den 1970er Jahren unterstützen Poesie- und Bibliotherapie Menschen in Kliniken, Schulen, Beratungsstellen und sozialen Projekten dabei, Erfahrungen zu verarbeiten und in einem sicheren Raum Gefühle zu ordnen. Expressive Writing arbeitet nach einem ähnlichen Prinzip: Frei schreiben über Erlebnisse, Erinnerungen oder Emotionen – ohne Anspruch auf Perfektion, ohne Bewertung, einfach als Ausdruck des eigenen Inneren.

Das Entscheidende: Diese Methoden machen Schreiben zu einem aktiven Werkzeug, einem persönlichen „Third Space“. Hier kannst du Erlebtes ordnen, eigene Perspektiven reflektieren und Identität bewusst gestalten – so, wie Gabriel es am Ende von Kleines Land für sich entscheidet.

Wenn du Lust hast, selbst zu experimentieren, geht es jetzt ans praktische Ausprobieren. Du brauchst keine Vorkenntnisse, kein „literarisches Talent“ – nur ein Blatt Papier, ein Notizbuch oder eine digitale Datei. Alles Weitere kommt beim Schreiben von selbst.

Schreibimpulse für deinen persönlichen „Third Space“

Hier zwei leicht umsetzbare Übungen, inspiriert von Kleines Land und der Idee des Third Space:

- Erinnerungen als Bilder, Töne und Gerüche Wähle einen prägenden Moment deiner Kindheit oder Jugend. Welche Farben, Geräusche, Gerüche tauchen auf? Schreibe diese Szene frei auf, ohne auf Grammatik oder Logik zu achten. Lass diesen Moment deiner Erinnerung lebendig werden.

- Brief an dein zukünftiges Ich Stell dir vor, du könntest deinem zukünftigen Ich einen Brief schreiben: Welche Wünsche, Hoffnungen oder Fragen würdest du teilen? Schreib frei, ohne Selbstzensur. Vielleicht entstehen Sätze, die dir Wege aufzeigen, wie du dein Selbstbild oder deinen Alltag gestalten könntest.

Also: Trau dich, schreibe los – vielleicht entdeckst du dabei nicht nur Teile deiner eigenen Geschichte, sondern findest auch Wege, sie aktiv zu formen. Denn jede Geschichte, die wir zu Papier bringen, ist ein Schritt, die Welt und uns selbst ein Stück klarer zu sehen.

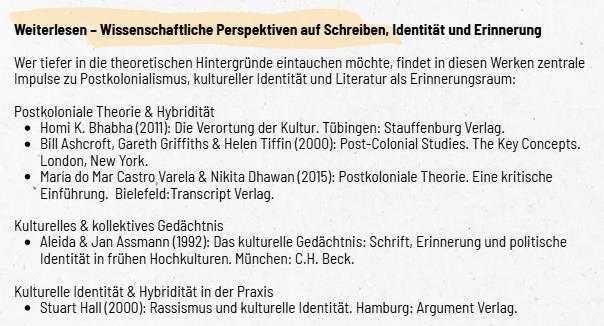

Wissenschaftliche Perspektiven auf Schreiben, Identität und Erinnerung

Foto: Beke Bagusche