Dieser Blogbeitrag ist im Rahmen eines Projektes des Zentrum für Rechtsextremismus-forschung, Demokratiebildung und gesellschaftliche Integration (KomRex) der Friedrich-Schiller-Universität Jena entstanden und wurde gefördert durch das Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit "Denk Bunt" des Thüringer Ministerium für Soziales, Gesundheit, Arbeit und Familie (TMSGAF). Die Verantwortung für den Inhalt liegt ausschließlich bei den Autor:innen. Die hier publizierten Inhalte stellen keine Meinungsäußerung des KomRex oder des TMSGAF dar.

Barbara Krug studiert Gymnasiallehramt in den Fächern Englisch und Geschichte an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena.

Mail: barbara.krug@uni-jena.de

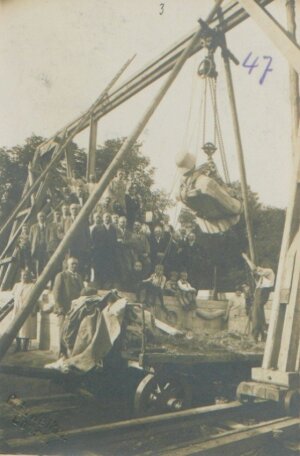

Errichtung des Kriegerdenkmals in Gotha, 1927

Foto: Stadtarchiv Gotha, 1.1/2875Wer aufmerksam durch die eigene Umgebung spaziert, findet sowohl in der Stadt als auch auf dem Land steinerne Überbleibsel aus längst vergangenen Zeiten. Sie hießen – und manche heißen auch noch heute – Gefallenendenkmal, Ehrenmal, Infanterie-, Kriegs- oder Kriegerdenkmal. Auch wenn es sie schon vorher gab, ist in den 1920er Jahren ein ganz außergewöhnlicher „Denkmalsrummel“ entstanden (Abb.1). Mit der Erfahrung des Ersten Weltkriegs hatten verschiedene Personen und Gruppen versucht, mit dem Errichten von Denkmälern eine Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft zu bauen. Nicht nur Erinnerungen an die Verstorbenen sollten dort Platz finden, sondern auch der zukünftige Umgang mit Krieg und Vorstellungen von Nation verhandelt werden. Die Kriegerdenkmäler sind somit Zeugnis von Geschichtspolitik. Der Wandel dieser Politik und der Rummel um die Denkmäler ist aber heute für uns fast unkenntlich. So stellen uns die Objekte oder das, was von ihnen nach dem teilweisen oder völligen Abriss übrig geblieben ist, vor einige Herausforderungen.

Einerseits stehen viele von ihnen heute ohne Einordnung oder Erklärung kontextlos im gesellschaftlichen Raum. Diese Kontextlosigkeit wird häufig durch einseitige Stadt- oder Landpolitiken nicht beseitigt und problematische Aspekte der Denkmäler werden nicht behandelt. Dadurch verstärken sich aber auch andererseits Vereinnahmungsversuche an den Überresten der Denkmäler. Berichte von einseitigen Bezügen extrem rechter Gruppen auf die komplexe Geschichte der Objekte zeugen von der konkreten Gefahr, die von der Vereinnahmung dieser Orte für parlamentarische Demokratien ausgehen kann.

An zwei Thüringer Städten sollen historische Recherchen auch andere dazu ermutigen, sich auf Spurensuche im Lokalen zu begeben. Die Frage danach, was vom Denkmalsrummel aus den 1920er Jahren bleibt und wie sich Geschichtspolitik gewandelt hat, ermöglicht es auf historisch-kritische Weise Kontexte zu schaffen und Vereinnahmungen entgegenzuwirken. Dieses Wissen kann dazu beitragen, erneut in einen demokratischen Austausch über den aktuellen Umgang mit diesen Objekten und Orten zu treten und anti-demokratischen Tendenzen entgegenzuwirken.

1. Spur: Erinnerungskassetten aus der Weimarer Republik

Gegen Ende der 1920er Jahre wurden in der thüringischen Stadt Gotha und dann im 80 km entfernten Jena zwei Erinnerungskassetten in den Boden eingelassen. Die Kassetten bildeten das Fundament der städtischen Kriegerdenkmäler, welches im Anschluss daran eingemauert – versteinert – wurde.[1] Im Stadtarchiv Gotha kann man eine der Kassetten heute genauer anschauen, in welcher die Namen der Verstorbenen, persönliche Andenken, Briefe und Bilder von Familienangehörigen aufbewahrt sind. Die Unterlagen machen aber auch deutlich, dass der Tod der Soldaten geschichtspolitischen Zukunftsvisionen dienen sollte: „Die Körper unserer Toten sind vergangen, ihr Geist aber ist geblieben. In diesem Geist müssen wir die Vergangenheit verstehen, die Gegenwart durchsetzen, die Zukunft aufbauen.“[2]

Denkmäler - Eine angemessene Reaktion?

Die Art und Weise, wie die Vergangenheit in den Dienst der Zukunft gestellt werden sollte, war in der Weimarer Republik stark umstritten. Nicht alle waren sich darüber einig, dass der Bau von Denkmälern eine angemessene Reaktion auf die Verluste des Ersten Weltkriegs war. Während die Denkmalskritiker sich vom vergangenen Krieg distanzieren wollten, waren die Befürworter häufig diejenigen, die über die Niederlage im Krieg trauerten. Die einen lehnten die Vergangenheit als Orientierung der Zukunft ab. Die anderen suchten die Zukunft gerade in der Vergangenheit. Diese klare Trennung existierte in Gotha: Kommunisten lehnten den Bau eines Denkmals entschlossen ab, weil dieser „Denkmalsfimmel“[3] sich mehr um die Toten als um die Hinterbliebenen sorge. Die Initiatoren des Gothaer Denkmals, der Veteranenverbund des Infanterieregiments Nr. 95, verstand hingegen die Denkmalspläne vor Schloss Friedenstein in Anlehnung an das nationalistische Lied „Die Wacht am Rhein“[4] als „Wacht am Friedenstein“[5]. In Jena kam es zur Zusammenarbeit scheinbar unvereinbarer Pole: Der Reichsbund für Kriegsbeschädigte arbeitete in Jena mit dem konservativen Vereinswesen an Denkmalsplänen, weil der Jenaer Bürgermeister Georg Alexander Elsner (1881-1945) einen gemeinsamen Fond für das städtische Denkmalsvorhaben und die Wünsche der Hinterbliebenen versprach.[6] Erst kurz vor der Vollendung des Denkmals spaltete sich die Gruppe in Jena wieder.[7]

Prominente Unterstützer

In beiden Städten gab es prominente Unterstützer. In Gotha war einer der konservative Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha Carl Eduard. Er war Leiter des Regiments, dessen Toten das Denkmal gewidmet werden sollte.[8] Carl Eduard stiftete sogar den Denkmalsplatz vor Schloss Friedenstein – eine Schenkung, die er womöglich nur tätigen konnte, weil ihm sein 1919 enteignetes Vermögen gerichtlich wieder zugesprochen wurde.[9] Der Initiatorenkreis in Jena hatte wiederum in der Jenaer Firma Carl Zeiss einen wichtigen finanziellen Unterstützer gefunden. Zeiss hatte unter anderem mit der Ausrüstung der Blinker im Ersten Weltkrieg erhebliche Umsätze machen können. In einem „Finanzcoup“[10] einigten sich das Unternehmen mit der Stadt darauf, die städtische Vergnügungssteuer für drei Jahre zu senken, die das Zeiss-Planetarium erheblich belastete. Das Unternehmen spendete im Gegenzug für das Denkmalsvorhaben.

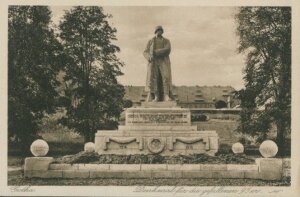

Kriegerdenkmal für das 6. Thüringische Infanteriere-giment Nr. 95 nach dem Entwurf von Hans Dammann, ohne Datum.

Foto: Stadtarchiv Gotha, 5.1.-266/5Ein Zeichen setzen: Soldatenstandbild und Ehrenmal

Die geplanten Denkmäler sollten ein „sichtbares Zeichen“[11] im öffentlichen Raum hinterlassen, wenngleich es bereits Trauerplätze in Kirchen und auf Friedhöfen gab. Wie diese neuen Zeichen aussehen sollten, war lange nicht klar. In Jena sah ein Entwurf aus Kriegszeit vor, für jeden verstorbenen Soldaten einen Baum zu pflanzen – ein Vorhaben, das mit steigender Verlustzahl und dem Wunsch nach einem beständigerem Zeichen nicht realisierbar schien.[12] Auch ein weiterer Anlauf verlief dort ohne Denkmalsbau.[13] Die Gothaer Initiatoren lehnten Darstellungen ab, die das Leid auf den Schlachtfeldern oder die Trauer der Zurückgebliebenen verbildlichten. Von den Entwürfen „Krieger in Sklavenketten, [ein] Gefallener auf [einem] Sarkophage liegend, trauernde Mütter, nackte Krieger“[14] wählte man in Gotha den Entwurf des Berliner Bildhauers Hans Dammann von einem Soldaten des Regiments, weil dieser „lebensfrisch“[15] wirke. 1927 wurde das Soldatenstandbild (Abb. 2) zwischen Schloss Friedenstein und Museum eingeweiht. In Jena war letztlich der Dresdner Architekt Emil Högg (1867-1954) beauftragt worden und 1929 das von ihm entworfene Ehrenmal, ein begehbarer Mauerring mit Altarstein auf dem Hainberg, eingeweiht worden (Abb.3).

Fahnenbeflaggung zur Einweihung des Ehrenmals auf dem Hainberg, November1929

Foto: Stadtarchiv Jena, Akten Abt. VII 2 Nr. 59, Blatt 3332. Spur: Mythen aus dem Nationalsozialismus

Einige Zeit später radikalisierten und verfestigten sich die Verbindungen, die Zeitgenossen zwischen Vergangenheit und Zukunft als Mythen über den Ersten Weltkrieg an den Kriegerdenkmälern verbreiteten. Kritische Stimmen hingegen wurden mit der restriktiveren Politik der aufsteigenden Nationalsozialisten spätestens mit Beginn der 1930er Jahre in Thüringen weniger. Wichtige Tageszeitungen, Parteien, aber auch Einzelpersonen aus der Lokalpolitik mussten ihre Arbeit einstellen. Mythisch aufgeladene Erzählungen blieben so vielfach unhinterfragt.

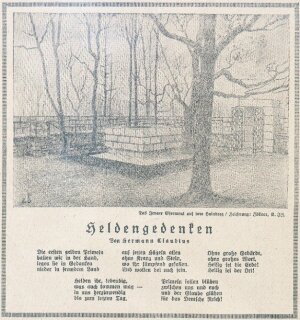

Gedicht von Hermann Claudius zum Heldengedenktag auf dem Ehrenhain in Jena, März 1943.

Foto: Jenaische Zeitung (20./21.03.1943)Heldenmythos

Aus dem Volkstrauertag, an dem regelmäßig Kränze an den Denkmälern niedergelegt wurden, wurde in beiden Städten Anfang der 30er Jahre der „Heldengedenktag“. Im Vordergrund standen nun weniger die Gefallenen, sondern vielmehr der Mythos der Helden des Ersten Weltkrieges (Abb. 4). Ihrer beschönigten Vergangenheit galt es, „niemals zu vergessen“[16] und „nachzueifern“[17]. Auch neue Helden fanden unter diesen Vorstellungen Platz. In Jena warf der neue NSDAP-Bürgermeister Armin Schmidt (1888-1978) zur Sonnenwendfeier 1939 nicht nur einen Kranz für die Verstorbenen des Weltkrieges ins Feuer, sondern zuallererst für die „Gefallenen der Bewegung“[18], also der NSDAP. Danach folgte ein Kranz für die neugegründete Wehrmacht. Ein letzter galt der „deutschen Mutter“[19]. In Gotha marschierte der Veteranenverein der 95er 1943 nach einer propagandistischen Gedenkfeier für Horst Wessel[20], einem der wichtigsten Märtyrer der Nationalsozialisten, zur Ehrung an das Kriegerdenkmal.[21] Als Deutschland mit dem Überfall auf Polen bereits den Zweiten Weltkrieg ausgelöst hatte, verband die Wehrmacht zum Heldengedenktag in Jena 1943 gleichsam die verstorbenen Soldaten des Ersten wie auch des neuen Krieges miteinander und schwor die Anwesenden mythisch darauf ein, sich gleichsam vor beiden Gruppen „in tiefer Ehrfurcht [zu] verneigen“[22].

Alltagsmythen

Die Kriegerdenkmäler spielten eine wichtige Rolle, wenn es in den 1930er und 40er Jahren darum ging, in der Gesellschaft mythische Bilder der nationalsozialistischen Nation und eines wehrtüchtigen Volkes zu festigen. Die tiefgreifende Einbindung der Kriegerdenkmäler in den Alltag zeigt sich etwa in Gotha auch dadurch, dass das Denkmal zu Traditionstreffen der NSDAP und der Deutschen Arbeiterfront ein wichtiger Anlaufpunkt war. Sogar die Feierlichkeiten zum Führergeburtstag gingen am Kriegerdenkmal vorbei (Abb. 5).[23]

Über den Mythos hinaus

Trotzdem schienen die Kriegerdenkmäler aus den 1920er Jahren nicht vollständig in der Mythenbildung der Nationalsozialisten aufzugehen. Bei zukünftigen Denkmälern sei nämlich besonders darauf zu achten, dass sie das „soldatische Empfinden“[24] nicht störten. Während in Gotha ein scheinbar kleines Detail, nämlich die Kugeln am Sockel des Kriegerdenkmals, als Erinnerung an das Schaffen der Künstler*innen der Neuen Sachlichkeit kritisiert wurde, schlug ein Architekt in Jena gleich die Schaffung eines ganz neuen Denkmals vor.[25] Ludwig Hirsch (1856-1941) sah für das Reichsehrenmal für die Opfer des Weltkriegs eine Fläche auf dem Landgrafen vor. Das Ehrenmal auf dem Hainberg spielte in seinem Entwurf keine Rolle, womöglich erfüllte es nicht seine Vorstellung „als lebendiger Organismus zum deutschen Volke und zur ganzen Welt in einer Sprache [zu] reden, die von allen verstanden wird.“26 Hirschs Ideen blieben nur ein Entwurf.

3. Spur: Neue Veränderungen in der DDR

Vom Erbe des Nationalsozialismus wollten sich die Besatzer nach Kriegsende lösen. Dazu gehörten für sie auch die Kriegerdenkmäler. Mit der sogenannten Direktive 30 wiesen sie an, sich der „Aufrechterhaltung der deutschen militärischen Traditionen, und das Wiederaufleben des Militarismus und der Verewigung der nazistischen Partei“[27] entgegenzustellen. Plakate, Statuen, Tafeln, Straßen- und Wegenamen und eben auch Kriegerdenkmäler wurden in Teilen abmontiert, umgestaltet oder gänzlich aus dem städtischen oder dörflichen Kontext getilgt.

Neue Schriftzüge, neue Versteinerungen

Während in Gotha der steinerne Soldat vollständig abgetragen wurde, durfte das Ehrenmal auf dem Hainberg in Jena von seinen militärischen Emblemen entledigt bestehen bleiben.[28] Kurz vor der Gründung der DDR erfolgte die Namensänderung des Ehrenhains in Friedensberg, dem eine dazu passende Gravur in den einstigen Altarstein inmitten des neuen Friedensberg-Denkmals folgte. Gotha setzte Mitte der 1960er Jahre einen neuen Schwerpunkt im städtischen bzw. staatlichen Totengedenken an exakt dieselbe Stelle zwischen Schloss und Museum, wo einst der steinerne Soldat stand: ein Denkmal in Erinnerung an die antifaschistischen Widerstandskämpfer.

Wandel von oben

Wenngleich betont wurde, der Wandel entspringe einem gesellschaftlichen Umdenken als „Willensausdruck des gesamten Volkes“[29], waren diese Neuerungen dennoch stark von oben und dem neu entstehenden sozialistischen Staat bestimmt. In Jena wollte die Stadtverordnetenversammlung durch die Umbenennung des Hainberges in Friedensberg die Befriedung der Welt an nationale Vorstellungen unter einem sozialistischen Bündnis anknüpfen.[30] In Gotha schwor die neue Volksarmee am neu errichteten Totendenkmal Mitte der 1970er Jahre der Deutschen Demokratischen Republik „allzeit treu“[31] zu dienen (Abb.6).

Einweihung des Antifaschistischen Widerstandskämpfer-denkmals zwischen Schloss und Museum in Gotha durch junge Wehrpflichtige der DDR

Foto: Das Volk (15.11.1967)Kein gesellschaftliches Umdenken

Von einer tatsächlichen Auseinandersetzung der Tätergesellschaft mit ihrer Vergangenheit im Nationalsozialismus, die auch durch die ehemaligen Kriegerdenkmäler geprägt wurde, sah man ab – schließlich hatte die DDR bereits verkündet, den Nazismus überwunden zu haben. In Jena sollte der universalistische Mahnspruch „Die Toten der Kriege mahnen zum Frieden“ den neuen Intentionen Ausdruck verleihen. Eine Differenzierung der Toten oder der Kriege nahmen die Initiatoren jedoch nicht vor. In Gotha stärkte die Stadt den Opfermythos der antifaschistischen Widerstandskämpfer. Mit diesen vagen und fast mythisch anmutenden Vergangenheitsbezügen sollte in beiden Städten die neue sozialistische Gegenwart gestaltet werden.

4. Spur: Ideen, Entwürfe, Entwicklungen seit 1990

Nach 1989/90 prägte die Standorte in Gotha und Jena ein „traurige[s] Vergessen-Sein“[32]. Der Friedensberg in Jena hatte ein Umgestaltungsprojekt Ende der 1980er Jahre schon verwuchert vorgefunden.[33] Die Idee eines Galeriecafes, das sich vollständig vom Denkmal löste, war aber damals nicht umgesetzt worden. Das Antifaschistische Widerstandskämpferdenkmal am einstigen Ort des Kriegerdenkmals in Gotha hingegen war bis 1990 fester Bestandteil des sozialistischen Gedenkkalenders, der jedoch mit der politischen Veränderung an Bedeutung verlor. Dennoch haben neue Initiativen und Verbände dieser Zeit Spuren hinterlassen, die dokumentieren, wie mit der einstigen Vergangenheit der Orte und der dort neu zu gestaltenden Zukunft gerungen wurde.

Pläne des European Culture Clubs in Jena

In Jena plante ein europäisches Künstlerkollektiv um Rainer G. Schumacher (*1941), der sogenannte European Culture Club (ECC), Anfang der 1990er Jahre einen Begegnungsort.[34] Der Europäische Friedenspark sollte auf dem Friedensberg mit dem einstigen Kriegerdenkmal in Jena entstehen, den Jenaer Bürger*innen neue Aufenthaltsmöglichkeiten und gemeinsame Begegnungsräume schaffen. Ihren Ideen zufolge sollte die Stadt mit der Umgestaltung des Ortes an sogenannte humanistische Traditionen der einstigen Schiller-Stadt anknüpfen, um europäisches statt nationales Denken zu stärken. Diese Entscheidung, sich von einem Gedenkort zu lösen, basierte auf einer eingehenden Beschäftigung des ECC mit der Vergangenheit des Ortes, von denen er sich abgrenzen, aber nicht vollständig distanzieren wollte. Das gestalterische Aufbrechen der Mauer des Denkmals sollte diesen Wandel auch am steinernen Material der 20er Jahre sichtbar machen.

Ein neuer Gedenkstein in Gotha

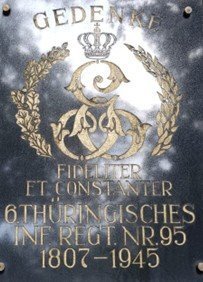

In Gotha setzte ein Projekt des ansässigen Vereins für historische Uniformen in Zusammenarbeit mit der Coburger Kameradschaft der 95er einen neuen Gedenkstein in den Gothaer Stadtpark.[35] Die Gedenkplatte erinnerte nun an genau dasselbe Regiment, dem einst nur wenige hundert Meter entfernt ein Kriegerdenkmal gewidmet war. Die militärischen Traditionen sollten dabei nicht nur auf die Soldaten des Ersten Weltkriegs verweisen. So wurde in der Inschrift auf die Entstehung 1807 sowie das Ende nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 verwiesen.

Kritik an den Veränderungen

Beide Entwicklungen hatten neben Umsetzungsschwierigkeiten auch Gegner. In Jena gab es Stimmen aus der Stadtverordnetenversammlung, die das Erbe der Generationen vor ihnen durch den Umbau gefährdet sahen.[36] Aus den Akten allein ist unklar, ob die Einstufung des Denkmals auf dem Friedensberg als Kulturdenkmal 1992 das Vorhaben des Künstlerkollektivs nicht nur erschwert, sondern auch verhindert hatte.[37] Umgestaltungen hätten einer Genehmigung der Unteren Denkmalschutzbehörde in Jena bedurft, die in diesem Prozess aber nicht verwickelt war. In Gotha hingegen wurden die Entwürfe umgesetzt. Doch schon die Einweihung des Gedenksteins, an dem sich auch die herzogliche Familie beteiligte, wurde von Protesten begleitet. Kurz nach der Enthüllung des Gedenksteins hatte es in der ersten Nacht einen Farbanschlag gegeben, der nicht der letzte bleiben sollte.[38]

Inschrift der Gedenkplatte aus den 1990er Jahren

Foto: Barbara Krug, 15.05.2025Plädoyer für eine öffentliche Geschichte

Heute scheint von der Geschichte nicht mehr viel übrig zu sein. Der Platz zwischen Schloss und Museum in Gotha ist leer – das Widerstandskämpferdenkmal ist genau wie der steinerne Soldat von der Bildfläche verschwunden. Lediglich die Gedenkplatte des Gedenksteins aus den 1990er Jahren findet sich heute noch im Gothaer Stadtpark. [39] Leere herrscht auch mit Blick auf den Friedensberg in Jena, wo neue Impulse bisher keine Umsetzung fanden.

Die aktuelle Kontextlosigkeit dieser Orte stellt Besucher*innen aber vor Herausforderungen. In Jena bietet eine Informationstafel am Friedensberg einige Daten zur Geschichte des Denkmals. Eine tiefere Einordnung und die Erkenntnisse der neueren Forschung haben darauf aber keinen Platz. Zwar gab es Ansätze, in künstlerischen Performances, Gesprächsformaten und anderen Projektideen eine historisch-kritische Auseinandersetzung mit dem Denkmal zu ermöglichen, eine permanente und nachhaltige Kontextualisierung und Reflexionsmöglichkeit ist aber vor Ort nicht geschaffen worden. Auch wenn es in Gotha städtische Führungen zur gegenwärtigen und vergangenen Denkmalslandschaft gibt, ist die komplexe Geschichte des Totenkults und der Erinnerung an das Regiment in den Hintergrund getreten. Ohne die Einordnung einer Stadtführung erinnert und datiert die Platte am Schlossaufgang mit ihrer undifferenzierten Inschrift jedoch bruchlos an eine Regimentsgeschichte bis 1945. Sie regt nicht an, sich kritisch mit der Zeit des Nationalsozialismus oder anderen Epochen auseinanderzusetzen (Abb.7). Insgesamt liegt seit den 2000er Jahren der Fokus städtische Kulturpolitik auf der barocken Geschichte Gothas.[40]

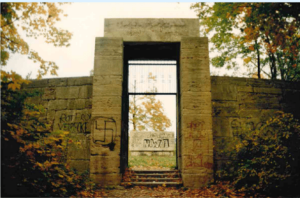

Rechte Graffitis am Eingang des Denkmals auf dem Friedensberg in Jena, 1993.

Foto: Untere Denkmalschutzbehörde JenaDennoch ist eine tiefergehende Auseinandersetzung mit der Geschichte gar mit Blick auf die gegenwärtigen Entwicklung wichtig. In Jena hatte es beispielsweise nicht nur rechte Schmierereien (Abb. 8), sondern auch rechtsextreme Aufmärsche an dem Denkmal gegeben, manche sind nur in letzter Instanz verhindert worden.[41] Diesen geschichtspolitischen Vereinnahmungsversuchen kann man begegnen, wenn der Mythisierung fundierte historisch-kritische Reflexionsangebote entgegengestellt werden. Es geht dabei nicht darum, bloßes Faktenwissen bereitzustellen, sondern ein Bewusstsein für den Wandel der Geschichtspolitiken, die auch unsere Gegenwart bestimmen, zu entwickeln. Dafür braucht es nicht zuletzt mehr Spurensucherinnen und Spurensucher vor Ort, sowie sensible Stadtpolitiken, die sich diesen Herausforderungen stellen.

Trotz sorgfältiger Recherchen konnte nicht jede Urheberschaft ermittelt werden. Wenn Sie Hinweise zu den Rechten an einer Fotografie haben oder selbst Bildrechte besitzen, teilen Sie dies bitte mit: barbara.krug@uni-jena.de.

Fußnoten

[1] Stadtarchiv Gotha, Denkmal Kassette Rosengarten¸ Stadtarchiv Jena, Akten Abt. VII 2 Nr. 59, Blatt 319.

[2] Art. „Heldenehrung der gefallenen Söhne Gothas. Zur Grundsteinlegung des 95er Ehrenmals.“ in: Der 95er. Nachrichtenblatt für alle Angehörigen des Königl. Preuß. 6. Thür. I.-R. 95 und der aus ihm entstandenen Truppenteile (01.12.1926).

[3] Art. „Zum Denkmalsfimmel.“, in: Thüringer Volksblatt (01.09.1925).

[4] „Die Wacht am Rhein“ ist ein nationalistisches Lied, das auf einem Gedicht von Max Schneckenburger (1819-1849) aus dem Jahr 1841 basiert. In der Rheinkrise von 1840 gab es Streit um französische und deutsche Gebiete. Dichter wie Schneckenburger sahen im Gewässer des Rheins die vermeintlich natürliche Grenze beider Völker. (Siehe dazu: Klaiber, Adelheid, Max Schneckenburger (1819-1849) – der Dichter der „Wacht am Rhein“, in: Schrift des Vereins für Geschichte und Naturgeschichte der Baar, 63 (2020), S. 165-172.)

[5] Stadtarchiv Gotha, 1.1/2875, Das Denkmal der 95er auf Schloß Friedenstein, Blatt 11.

[6] Stadtarchiv Jena, Akten Abt. VII 2 Nr. 59, Blatt 119.

[7] Art. „Vaterländische Verbände verhindern eine gemeinsame Weihe des Ehrenmals.“ in: Das Volk (16.11.1929).

[8] Stadtarchiv Gotha, Denkmal Kassette Rosengarten, Foto von der Parade des Inf. Reg. 95 bei Verdun 1916.

[9] Sandner, Harald, Hitlers Herzog. Carl Eduard von Sachsen-Coburg und Gotha. Die Biografie, Aachen 2010, hier S. 199; Stadtarchiv Gotha, 1.1/ 6349, Kriegerehrung, Blatt 110.

[10] Doßmann, Axel, Öffentliche Sinngebung, nationale Mobilisierung, politische Umdeutung: Jenas Denkmäler an den Ersten Weltkrieg, in: Birgitt Hellmann/ Matias Mieth (Hg.), Heimatfront. Eine mitteldeutsche Universitätsstadt im Ersten Weltkrieg, Jena 2014, S. 333-352, hier S. 338.

[11] Stadtarchiv Jena, Akten Abt. VII 2 Nr. 59, Blatt 9.

[12] Stadtarchiv Jena, Akten Abt. VII 2 Nr. 59, Blatt 6.

[13] Stadtarchiv Jena, Akten Abt. VII 2 Nr. 56.

[14] Stadtarchiv Gotha, 1.1/ 6349, Fest-Schrift zur Einweihung des Denkmals, S. 17.

[15] Stadtarchiv Gotha, 1.1/ 2875, Das Denkmal der 95er auf Schloß Friedenstein, Blatt 9.

[16] Art. „Weitere Herrichtung des Platzes am Kriegerdenkmal zwischen Friedenstein und Museum.“ in: Gothai-sches Tageblatt (24.08.1930).

[17] Ebd.

[18] Art. „Sonnenwendfeiern auf Jenas Bergen.” in: Jenaische Zeitung (22.06.1939).

[19] Ebd.

[20] Horst Wessel (1907-1930) war Sturmführer in der Sturmabteilung (SA) in Berlin. 1930 brachte ihn ein Kommunist um und Wessels Tod wurde für die NSDAP ein wichtiger Propagandaanlass. (Deutsches Historisches Museum / Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, LeMO – Lebendiges Museum Online, Link: https://www.dhm.de/lemo/biografie/horst-wessel [Zugriff am 31.10.2025].)

[21] Art. „Aus jedem Opfer wächst das ewig Deutschland. Horst-Wessel-Gedenkfeier und Ehrung der Gefallenen der Standarte 95 im Landestheater – Eine Feierstunde.“ in: Gothaer Beobachter (23.02.1943).

[22] Art. „Durch Opfer und Kampf zum Sieg. Die Jenaer Heldengedenkfeier auf der Rasenmühlinsel.“ in: Jenais-che Zeitung (22.03.1943).

[23] Art. „Die Sonne scheint wie ‚organisiert‘. Gotha hat sich hübsch gemacht – Nun kann’s losgehen – Fahnen wehen von allen Häusern.“ in: Gothaer Beobachter (03.07.1937); Art. „Fahnen über Fahnen in Gothas Straßen.“ in: Gothaer Beobachter (20.04.1939); Art. „Jeder Deutsche steht schützend vor seinem Volke.“ in: Gothaer Beobachter (11.03.1940); Art. „Gotha gelobt dem Führer Gefolgschaftstreue.“ in: Gothaer Beobachter (21.04.1939).

[24] Stadtarchiv Gotha, 1.1/2875, Das Denkmal der 95er auf Schloß Friedenstein, Blatt 66.

[25] Stadtarchiv Gotha, 1.1/2875, Das Denkmal der 95er auf Schloß Friedenstein, Blatt 64;

[26] Ebd.

[27] Stadtarchiv Gotha, 1.2/689, 2A, Blatt 75.

[28] Stadtarchiv Gotha, 1.2/689, 2A, Blatt 107; Stadtarchiv Jena, F2802, Blatt 17.

[29] Stadtarchiv Jena, F2802, Blatt 11.

[30] Art. „Jenaer! Es geht um den Frieden.“ in: Thüringer Volk (31.08.1949); Vgl. Doßmann 2014, S. 347f.

[31] Art. „Reminiszenzen der Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag des grossen Oktobers.“ in: Das Volk (15.11.1967).

[32] Bauaktenarchiv Jena, 2021BAD00001, Friedensberg Teil 1, Beschreibung der Gedächtnisstätte, S. 5.

[33] Bauaktenarchiv Jena, 02277-002.

[34] Bauaktenarchiv Jena, 2021BAD00002, Friedensberg Teil 1 & 2.

[35] Art. „Denkmalsweihe wurde überschattet: Schändung um Mitternacht.“ in: Thüringer Allgemeine (21.05.1991).

[36] Nickel, Michael, Art. „Mehr Ehrfurcht vor der Natur und vor den Toten!.“ in: Thüringische Landeszeitung (24.02.1993).

[37] Untere Denkmalschutzbehörde Jena, Hausakte „Kriegerdenkmäler“, Ordner 1.

[38] Art. „Denkmalsweihe wurde überschattet: Schändung um Mitternacht.“ in: Thüringer Allgemeine (21.05.1991).

[39] Wenzel, Matthias, Art. „Tafel statt Gedenkstein.“ in: Thüringer Allgemeine Zeitung (19.09.2015).

[40] Bertels, Lothar, Zur kulturellen Inwertsetzung der Residenzstadt Gotha, in: Lothar Bertels (Hg.), Gotha im Wandel 1990-2012. Transformation einer ostdeutschen Mittelstadt, Wiesbaden 2015, S. 125-138.

[41] Knipping, Lioba, Art. „200 Neonazis, 2500 Gegner und 600 Polizisten: Jena im Ausnahmezustand.“ in: Thü-ringische Landeszeitung (05.10.2015); Döbert, Frank, Art. „Warum Jena eine sensible Denkmal-Politik braucht.“ in: Ostthüringer Zeitung (04.12.2019).